あけましておめでとうございます。院長の松﨑です。

1月から、本格的な受験シーズンが始まりますね。

試験に臨む際は、焦らずにまず落ち着いて

問題を読み解くことが大切です。

これは歯科でも同じで、

痛い歯をやみくもに治療するのではなく、

まずは慌てずに原因を突き止めることが

重要です。

◆「この歯が痛い!」だけでは

治療できない?

歯医者に行ったとき、

「痛いのはこの歯だ、と伝えたのに

すぐに治療に入らず検査が続いた」

という経験はないでしょうか。

一刻も早く痛みから解放されたいのに、

レントゲンを撮られたり、

別の歯をチェックされたりすると、

もどかしさを感じてしまうかもしれません。

しかし、歯科医がすぐに治療に入らないのには、

明確な理由があります。

歯科診療の中で、

患者さんが「痛い」と感じる場所と、

実際にトラブルのある場所が一致しないのは

決して珍しいことではないからです。

特に、神経に達した深いむし歯で痛みが激しい場合は、

その発信源を特定するのが非常に難しくなります。

歯は一度削ってしまうと元には戻せないため、

このようなケースではより慎重な判断が必要となるのです。

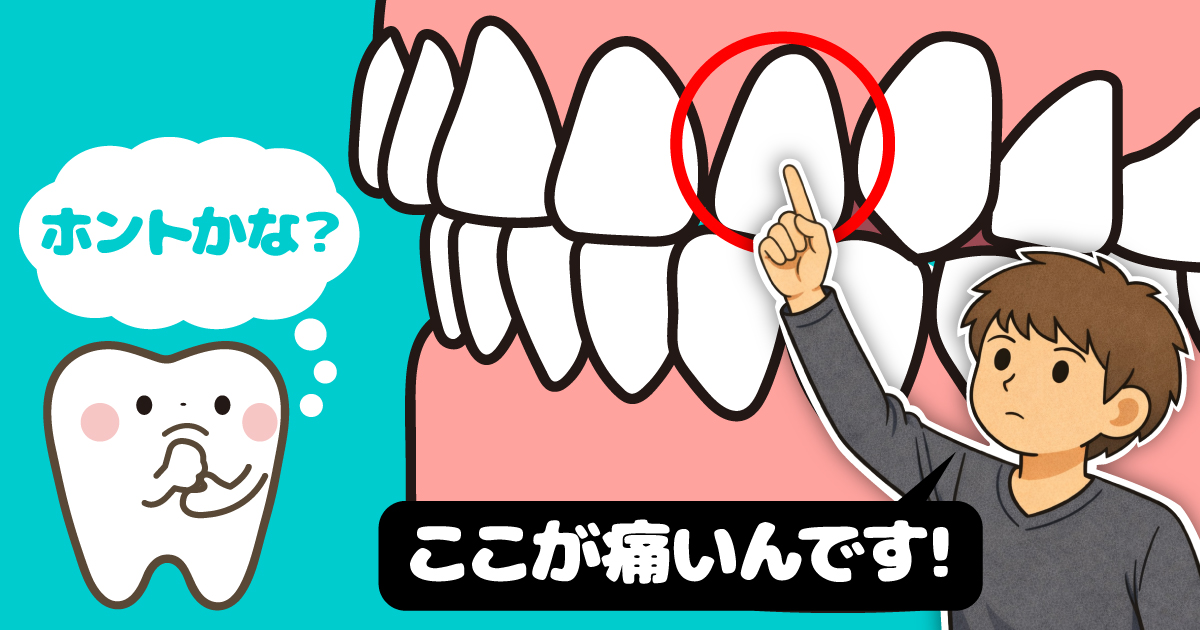

◆上下でズレることも?

痛みの場所が食い違う理由

こうした感覚のズレは、

前歯よりも奥歯に行くほど

起こりやすいことがわかっています。

歯を刺激してどの歯に触れたか当てる実験では、

奥に行くほどその正解率は下がり、

前後3~5本の範囲で間違えてしまう人が

多くいました。

中でも第二大臼歯(前から7番目)では、

ひとつ手前の第一大臼歯と勘違いする人のほうが、

正解者よりも多いという結果がでています。

さらに、痛みが激しくなると

上下で痛みの場所を間違えることもあります。

これは上あごの神経と下あごの神経が

脳に向かう途中で合流するためで、

強い痛みの信号が送られると情報が混ざり合い、

正確な場所が判別できなくなってしまいます。

その結果、原因は下の歯なのに、

「上の歯がズキズキ痛む」

と感じてしまうことも少なくありません。

◆自己判断に頼らず、まずは詳しい検査から

痛みの原因が不明確なままの治療だと、

健康な歯を無駄に削ってしまうことにも

なりかねません。

そのため、歯科医師はすぐに治療に入らず、

まずは「痛みの発信源」を

突き止めることに全力を注ぎます。

「早く治してほしいのに…」

ともどかしく感じるかもしれませんが、

一連の検査は大切な歯を守るために

必要なプロセスです。

また、

「どこが痛いかうまく説明できない」

という場合でも、

原因の場所を一緒に探していきますので、

安心してご来院ください。

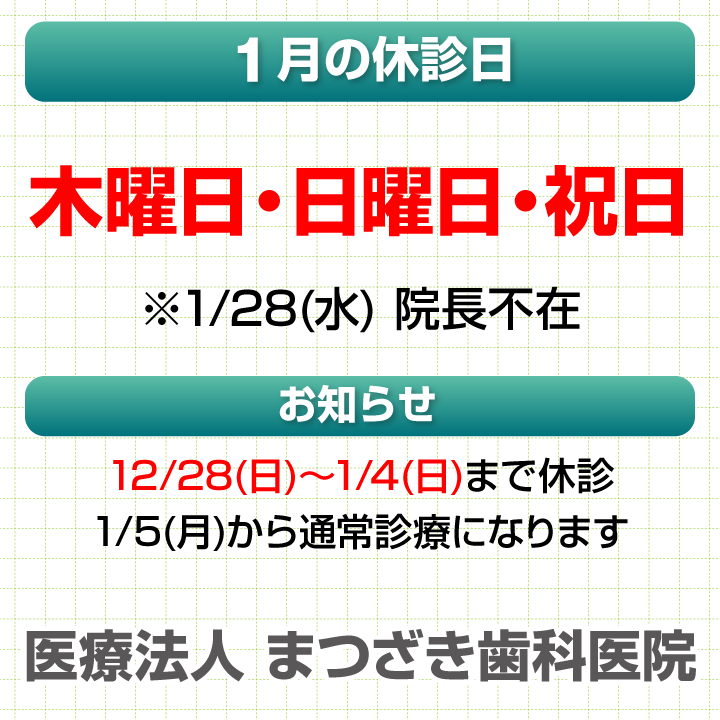

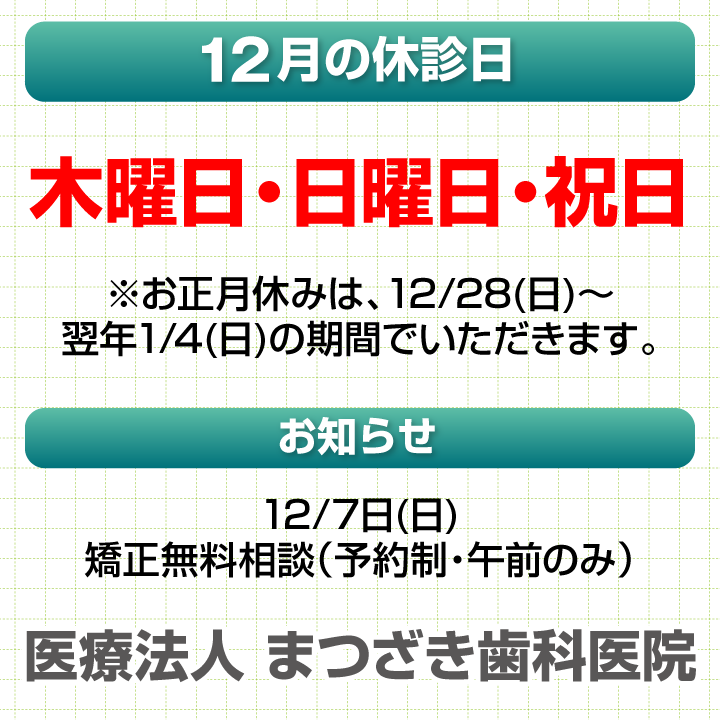

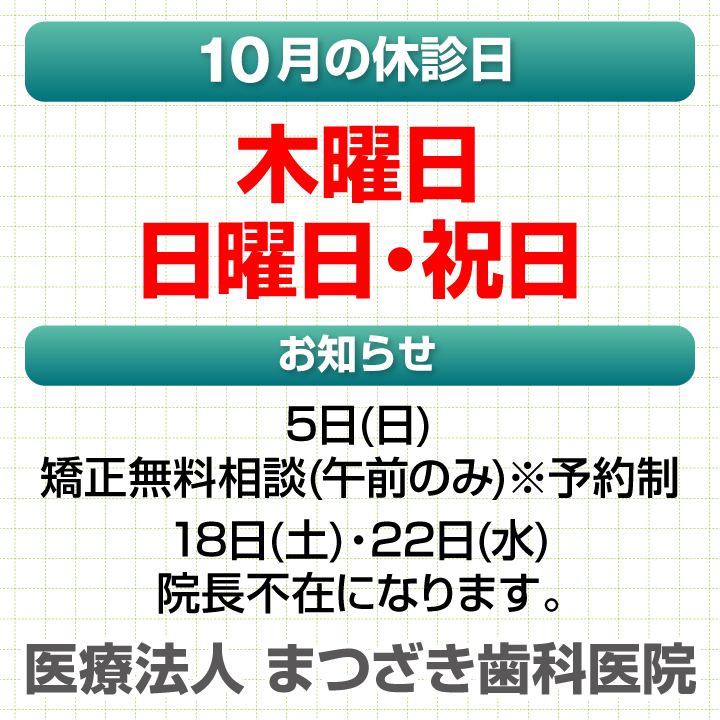

医療法人 まつざき歯科医院

〒981-3112

宮城県仙台市泉区八乙女4丁目12−5

TEL:022-374-6222

URL:https://matsuzaki-dent.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CYW7JWQTL8GbEAE

最近のコメント